専門用語辞典(形態用語を除く)

ハチ(特にヒメバチ)を文献で調べていると良く出てくる用語をまとめてみました。万が一間違えがありました際は管理人までご連絡いただけると幸いでございます。

膜翅目(=ハチ目) (Hymemoptera)

完全変態昆虫(holometabolous insect)の仲間で、一般には胸部に2対の膜状の翅を持ち、翅に鱗粉を欠く。簡単にいうとハチとアリが含まれる昆虫の一群です。

広腰亜目 (Symphyta)

原始的なハチの仲間であるハバチやキバチの仲間が含まれ、ヤドリキバチを除き、大半のグループで、幼虫が植物を食べて育つ。幼虫はイモムシ型で、腹脚(Proleg)を持つ。

細腰亜目 (Apocrita)

広腰亜目以外の残りのハチ、例えばスズメバチやミツバチなどは、腰が細く、腹部第一節が胸部に付属し、半ば融合し、前伸腹節(propodeum)という部分を形成する。これら特徴をもつグループのことを細腰亜目という。トックリバチやクモバチ(=ベッコウバチ)、アリ、コバチなど、多くのハチがこちらに含まれ、ヒメバチも当然こちらに属している。幼虫はウジ型。

有錐類 (Parasitica)

細腰亜目のうち、ヒメバチ、コマユバチ、ヤセバチやコバチなどの寄生性(捕食寄生性)のハチは、一部ではきりのような形をした産卵管を持ち、産卵管としての機能を発達させている。このようなハチを便宜上有錐類(ゆうすいるい)という。彼らは分類が遅れているものが多いが、天敵資材として人の役にたつ種が多々含まれており、これからの時代、彼らを研究する重要性はますます増えてゆくと考えられる。

有剣類 (Aculeata)

細腰亜目のうち、スズメバチやミツバチのように、産卵管が剣のように鋭く、産卵管としてよりはむしろ攻撃のためや毒を注入するために針を用いています。このようなハチたちを便宜上有剣類(ゆうけんるい)という。有錐類に比べるとより新しい時代に派生したグループが多く、特にその多様な生態は岩田久仁雄博士を始め、多くの研究者によって調べられているが、底の知れない魅力でどれだけ調べても興味が尽きない。

ヒメバチ上科 (Ichneumonoidea)

ヒメバチ科(Ichneumonidae)とコマユバチ科(Braconidae)からなる、寄生蜂の一大グループ。

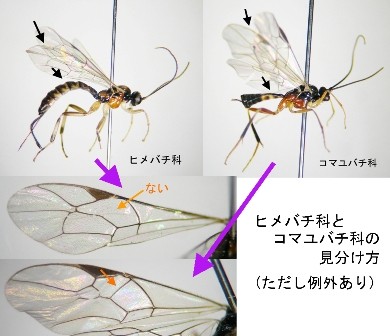

両者の識別は主に下記の形質で行う(例外的なグループが存在するので注意)。

1) コマユバチは前翅に1/Rs+M脈があり、翅室1Mと1R1は分離する(図のオレンジ色の矢印参照)。

2) コマユバチの後体節第2背板および第3背板は融合するが、ヒメバチではごく一部を除いて融合しない(位置は後体節のあたりにある矢印を参照)。

3) ヒメバチの大顎は閉じた際に先端が重なり合いますが、コマユバチではしばしば重ならず、互いに離れる。

図.ヒメバチとコマユバチの簡単な見分け方(大半の種で有効)

寄生 (Parasite)

寄生された寄主はじりじりと養分を摂取されるが、直接死ぬことはない。ノミやシラミ、昆虫以外だとダニなどが代表的な寄生者である。

捕食寄生 (Parasitoid)

寄生された寄主が最終的には殺されてしまう寄生のこと。ヒメバチは全てこれに属する。以下は全て捕食寄生(parasitoid)を前提に用語解説する。

外部寄生 (Ectoparasitoid)

寄主を外部から食べる寄生様式。例えば、オオヒメグモに寄生するマダラコブクモヒメバチなど。外部寄生のハチの場合、幼虫を観察しやすいという研究上の大きなメリットがある。

内部寄生 (Endoparasitoid)

寄主を内部から食べる寄生様式。例えば、アゲハの蛹を食べて外に出てくるアゲハヒメバチなど。外部寄生に比べて、寄主に取り除かれるリスクは少なくなるが、代わりに寄主の体内で免疫システムと戦う必要がある。寄生者が小さい時は観察に解剖が必要になることもある。

一次寄生 (Primary parasitoid)

何も寄生されていない寄主に、寄生すること。多くのヒメバチはこの様式。

高次寄生 (Hyperparasitoid)

寄生者に対して寄生すること。様々なチョウやガの蛹に手当たり次第に寄生するヒラタヒメバチの仲間などは、しばしば高次寄生を行い、同様な例は他のヒメバチでもしばしばみられる。

二次寄生 (Secondly parasitoid )

高次寄生の一種だが、特異的に寄生者を狙う点が異なる(寄主となる寄生者に対応した生態を有する)。フタオヒメバチの仲間の多くがこの様式を行うほか、フトマルヒメバチや、ヒメバチ以外ではカギバラバチ科などもこの様な生態を持っていることが知られている。後二者において、成虫は植物の葉などに産卵し、餌を介して寄主の体内に産卵するなどして、一次寄生昆虫の体内に潜入し、そこに寄主に他の寄生蜂や寄生バエが寄生した際に初めて生活環が完成することが知られている。このような生態(例えれば、絨毯爆撃)を持つ場合、通常の寄生蜂に比べて保有する卵の数が著しく多くなることが知られている。

単寄生 (Solitary parasitoid )

一体の寄主を一体の寄生蜂を利用する。ヒメバチでは多くがこの様式。

群(多)寄生 (Gregarious parasitoid)

一個体の寄主を多数の寄生蜂が利用する。コバチなど、小型なグループによく見られるが、ヒメバチでもしばしば見られる(例:サクサンヒラタヒメバチGregopimpla himalayensisは属名にあるように、ウスタビガの1つの繭を多数の個体が利用する)。

Idiobiont (IDB) イディオビオント

殺傷型の寄生様式のこと。寄主に麻酔をかけるか殺傷し、それを幼虫が食べて成長する。麻酔ないしは殺傷以降に寄主の成長が行われない為、幼虫は親の産卵時の寄主総量を食べ、蛹を経て成虫になる。 産卵後の寄主重量の増加やステージに合わせた適応が必要ないので、より原始的な寄生様式とされ、原始的とされるグループに多く見られる。しかしながら、この様式のほうがその寄主に寄生する上で後述のコイノビオントよりも優れていることもあり、どちらが優れているかについてはケースバイケースである。

Koinobiont (KOB) コイノビオント

飼い殺し型の寄生様式のこと。寄主に直接産卵、ないしは一時的に麻酔をかけて産卵し、活動している寄主をじわりじわりと摂食し、ある一定の時期(大抵は寄主が動かない蛹の時期)に急速に摂食、成長し、寄主内もしくは外部に出て蛹を経て成虫になる。寄生後の寄主成長を考える必要があり、また、その生育段階に合わせた適応を必要とすることから、より派生的な寄生様式とされており。実際、より進化した(派生的な)グループに多く見られる。

このタイプは、内部寄生性のグループが多く、その場合は幼虫の生育を観察することは難しい。

産雌性単為生殖(Thelyotoky)

雄を生じないで、雌だけで生殖を繰り返す生殖様式。

単性生殖(Deuterotoky)

通常は産雌性単為生殖であるが、しばしば若干の雄を生じる生殖様式。

産雄性単為生殖(Arrhenotoky)

受精卵が雌、未受精卵は雄になる生殖様式。雌は貯精のうに貯蔵した精子を調節し、寄主サイズにあわせて雄になる卵と雌になる卵を産み分けているとされる。この様式の種の雌個体を採集してきて飼育・産卵させた場合、もしもその個体が未交尾個体であった場合は、産卵させた寄主からはすべて雄個体が羽化してしまう。

世代交番(Heterogony)

有性生殖世代と無性生殖世代を行う世代が同じ種内で生じること。タマバチ科でしばしば見られる(この特徴が原因で、タマバチでは有性世代と単性世代が別種として記載される例が生じている)。

生活史(Life history)

誕生から死までの過程全体。卵(egg)→幼虫(larva)→蛹(pupa:不完全変態昆虫 hemimetabolous insectではない)→成虫(adult)。若虫(nymph)は完全変態昆虫では使わない。

単食性 (Monophagous)

ある特定の一種の食物のみを選択的に食べる食性のこと。ヒメバチの場合は、しかしながら、寄主が判明していない種が多く、厳密な意味で単食性と断言できる種はあまりいない。スペシャリスト。

狭食性 (Oligophagous)

ある特定のグループのみを選択した食性など、狭い範囲の食物を食べる食性。内部寄生蜂では、生理的に適応する必要もあることから、この食性ないしは単食性が多いと考えられます。広義のスペシャリスト。

広食性 (Polyphagous)

広い範囲の食性をもつこと。農業害虫として大問題になる種はこのような食性タイプが多い(例えば、ハスモンヨトウやアメリカシロヒトリ)。 ヒメバチでは殺傷型外部寄生の種で寄主範囲が広くなる傾向が見られる(ただし、寄主が特殊な状況下に生息していたり、寄主の返り討ちにあう恐れのある場合は狭い)。ジェネラリスト。

化性(Voltinism)

ヒメバチの化性については、ラベルのデータからある程度推定できるものの、国内では殆ど報告されていない。化性は、下記のように分類される。

・ 一化性(Univoltine)

1年に1世代が出現し、遺伝的に決定した休眠(内因性休眠)を持つ。

・ 二化性(Bivoltine)

1年に2世代が出現する。次の多化性の一種である。

・ 多化性(Multivoltine)

1年に数世代が出現する。環境条件により影響を受ける休眠(外因性休眠)を持つ。その為、温暖な地域で年三化する昆虫が、寒冷な地域では年二化になることがある。

・部分化性(Partivoltine)

1世代に数年を有する。

擬態(Mimesis)

以下のような例がある。

・ 隠蔽的擬態(Mimesis)

環境背景(枝や葉)に似せる。南西諸島のトガリヒメバチなどは、黒色の体に白帯や白紋を多数有するが、明るい環境と暗い環境の境を飛翔する場合、明るさの変化により背景に溶け込む効果をもち、関接的に隠蔽的擬態の機能をもつ(と考えられる)。

・ 標識的擬態(Mimicry)

天敵にとって有害な種(体に毒を有する種など)に似せること。ヒメバチの場合はモデルになるケースが多い。例えば、ハラボソツリアブの仲間には、コンボウアメバチにそっくりの体色パターンを持つ種がいる。モデル種に擬態するベーツ型擬態(Betesian mimicry)と、毒を有する種同士が互いに擬態しあうミュラー型擬態(Mullerian mimicry)がある。

IPM (Integrated Pest Management)

総合的病害虫管理のことで、ある特定の防除技術のみに頼らず、利用可能なあらゆる防除技術、例えば生態系が本来有する害虫や雑草を抑制する能力などを、経済性を考慮しながら最大限活用することにより、人間への健康リスクや自然環境へ与えるダメージを極力軽減することを目標とした管理。これは、安心、安全な農作物を低コストで栽培することに大きく寄与する。ヒメバチは多くの害虫の天敵を含んでおり、彼らが抑制している害虫の個体数は、けっして少なくなく、彼らもIPMを考える上で重要なファクターになると考えられる。

r戦略者(r-strategist)とK戦略者(K-strategist)

マッカーサーとウィルソンによって、1967年に提唱された生活戦略による区分である。rは内的自然増加率(競争のない状態での増殖率)でKは環境収容力(競争のある状態での生存可能な最大密度)。rをとるか、Kをとるか、両者の間にはトレードオフの関係(どちらかをとれば、どちらかを失う)が働く。つまり、気候変動が激しく、しばしば個体数の大きな減少が起こる場合は、早い繁殖速度に重点をおいたr戦略が、気候が安定しており、個体群の変動が少ない場合は、安定した繁殖に重点をおいたK戦略が発達する。前者は発育の早さや小さな卵を多数産む(小卵多産)ことが特徴で、後者はゆっくりした発育や大きな卵を少数産む(大卵小産)特徴を持つ。

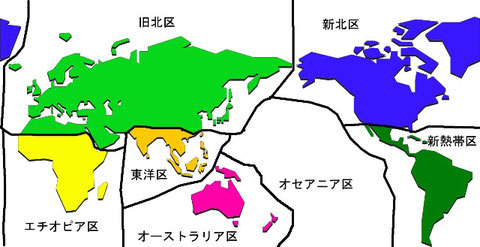

生物地理区 (Biogeographical region)

生物地理区とは、過去に起こった大陸の移動や気候変動、生物の移動の障壁になる海や高山によって生じた、広い範囲での傾向を捉えた生物の分布を8つの区にしたものである。簡単に説明すると「生物の地理的分布パターンを元に分割した地球の区域」と説明できる。実際、区が変わると見られる生物ががらりと変わることが多い。その為、アメリカの生物は日本の生物とは印象がだいぶ異なっている一方で、ヨーロッパの生物はよく見てみると日本の生物と似たような印象をうける。日本列島は生物地理区でいうと、旧北区(渡瀬線以北)と東洋区(渡瀬線以南)に属している。

・旧北区 (Palearctic region)

アジア~ヨーロッパ、アフリカ北部がふくむ地域。広大な地域の為、日本を含む極東アジア(Far-East Asia)は旧北区東部(Eastern- )として、ヨーロッパなどの含まれる旧北区西部(Western- )と便宜的に区別されることがある。

・東洋区 (Oriental region)

東南アジア~インドの一部(主にアジアの赤道に近い地域)

旧北区とは主としてヒマラヤ山脈でわけられ、日本ではトカラ列島と奄美大島の間の渡瀬線を境に、北が旧北区、南が東洋区となる。つまり、奄美大島以南の南西諸島は東洋区となる。

・新北区 (Nearctic region)

アラスカ、カナダ、ハワイを除くアメリカ、メキシコ北部をふくむ、いわゆる北米。旧北区とあわせて全北区(Holoarctic region)という。

・新熱帯区 (Neotropic region)

メキシコ~南米(いわゆる中南米)、フロリダ半島の一部も含まれる。

・アフリカ熱帯区 (Afrotropical region (=Ethiopian region))

サハラ砂漠以南のアフリカ。中東のごく一部も含まれることがある。エチオピア区ということもある。

・オーストラリア区 (Australasian region)

パプアニューギニア、オーストラリア、ニュージーランドなど、東洋区とはウォーレス線を境に北東が東洋区、南西がオーストラリア区にわけられる。

・オセアニア区 (Oceanian region)

太平洋の島で、オーストラリア区の一部を除く地域。

・南極区(Antarctic region)

南極大陸及びその周辺部で、非常に寒く、生物の生息には過酷すぎるため、生物の種数は少ない。

異所的種分化 (Allopatic speciation)

ある生物の集団が、地理的障壁により分離され、その後、各集団がそれぞれ異なった種に分化すること。

周辺種分化 (Peripatric speciation)

ある生物の小規模な集団が、分布の縁などで分離すること。

同所的種分化 (Sympatic speciation)

地理的な障壁によらず生じる種分化のこと。寄主や食草の違いなどが影響する。ヒメバチにおいても、寄主への適応の課程で、種分化が生じていることが予想される。

マレーゼトラップ (Malaise trap)

ハバチの研究者マレーゼ(マライセ)がテントに次々に迷い込むハチをみて考案したトラップで、ハチなど、飛ぶ昆虫を捕獲するのに用いる。林縁など、風(と虫)の通る道に設置し、場所が良いと驚くほど(本当に、驚くほど)ハチが得られる。ヒメバチの研究史上最も偉大な研究者であるタウンズは、このトラップを改良し(Townes, 1962, 1972)、それは現在ではタウンズ型マレーゼトラップとして広く用いられている。

トラップに用いる保存液はいろいろあるが、70%アルコールやプロピレングリコールを用いることが多い。

パントラップ (Pan trap)

プラスチック皿などに、洗剤と保存用の薬品を数滴加えた水を入れ、日なたに並べておくとハチが皿に飛び込み、採集することができる。このような原理を用いたトラップをパントラップとよぶ。一般に黄色い皿を用いることが多く、その場合はイエローパントラップと呼ばれることが多い。しかしながら、ツノヤセバチの仲間は青色の皿でよく得られており(Aguiar & Sharkov, 1997)、ハチによって好みがあると考えられている。

ライトトラップ (Light trap)

有名な採集方で、白幕などをはり、水銀灯などの光をあてることにより、夜行性の昆虫をあつめ、採集する。最近ではイレクター(商品名)やLEDを用いた携帯性の高い光源の登場によってより行いやすくなった。夜行性のアメバチ類やコマユバチの仲間などを効率よく採集するには便利。

ヒル・トッピング (Hill topping)

丘や山の山頂付近には、ときに上昇気流で多くの昆虫が集まることがあり、このことをヒル・トッピングという。一見するとつまらない山頂のススキ原も、この性質でハチが集まることがあるので、注意して調べてみる必要がある。

個体群 (Population)

ある空間内に生息する同種個体の集まり。

群集 (Community)

ある地域における複数種からなる個体群の集まり。

生物多様性 (Biodiversity)

主に次の三点から見た生物の多様性のことをいう。

・多様な種が自然の生物群集を維持していること(種の多様性)

・多様な遺伝的変異を持った集団を維持していること(遺伝的な多様性)

・多様な種が生態系の中で相互作用を持ち、複雑な食物連鎖が形成されること(生態系の多様性)。

種多様性(Species diversity)

ある地域に生息する種数、即ち種の豊富さ(Species richness)と種組成の均等さ、つまり均等度(evenness)、これら2つの要素を含む。種数が多く、かつ、それぞれの種の個体数がなるべく均一に近い方が、種多様性が高いといえる。

Information station of Parasitoid wasps

Information station of Parasitoid wasps